1985年8月12日に起こった日航機墜落事故。羽田発大阪伊丹空港行きの飛行機が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落し死者520人となったこの事故の詳細を、関係者への取材やコックピットの会話が録音されたボイスレコーダー、事故調査報告書を基に再現ドラマで紹介した。

この1985年、茨城県つくば市ではつくば万博が開催されていた。谷口真知子さんは、このつくば万博に出展した刃物メーカーのブースで働いており、大阪に住んでいたため単身赴任だった。

8月10日、事故の2日前。真知子さんは夫の上司が亡くなったことを伝えてくれと夫の会社の社員に頼まれた。真知子さんが伝言を伝え正勝さんは東京へ向かった。8月12日昼頃、正勝さんから電話があった。これが夫婦の最後の会話となる。

羽田発大阪伊丹空港行きのJAL123便はお盆ということもあり満席。午後6時12分。定刻より12分遅れて123便は羽田を離陸。午後6時57分頃、東京航空交通管制部から「JAL123便、レーダーから消えました」と報告が入る。

123便がレーダーから消えてから18分後。近くを飛んでいた米軍戦闘機が、山肌から炎が上がっていることを通報。その6分後に航空自衛隊の戦闘機が確認のため緊急発進し炎を報告した。

午後10時過ぎ、日本航空は墜落場所を公式に発表したがその場所は長野県南佐久郡北相木村御座山北斜面という誤報だった。また夜が深まるにつれ、搭乗者の名前が徐々に正確になっていき、谷口正勝とテレビで名前が読まれた。

一方、朝になるまで墜落場所はわからなかった。一体123便に何が起こったのか? それを知る大きな手掛かりがブラックボックス。ここには航空機事故の原因を探るためコックピット内の音声が録音されたボイスレコーダーと、高度、機体の動き、操縦桿の操作量など64項目が記録されたフライトデータが入っている。そのデータ、生存者たちの証言を元に、事故発生から墜落までの状況を紹介した。

8月12日夕方5時ごろ、東京・羽田空港では上司の葬儀を終え、同僚と大阪へ帰る予定だった正勝さんがいた。 コックピットの運航乗務員はこの日、昇格訓練を兼ねての乗務だった将来有望な副操縦士、教官業務だった機長、計器類の監視などを行う航空機関士がいた。操縦は、副操縦士が担うことになっていた。

午後6時12分、定刻から12分遅れで離陸。離陸してから12分。機体は巡航高度である2万4000フィート、およそ7300mに近づいていた。そのとき突然の衝撃音が響き渡り、酸素マスクが降りてきた。

機長は東京航空交通管制部に「スコーク77」と伝えた。なんらかの緊急事態が起きたことを伝える信号だ。そしてすぐに当時の運輸省が管理する救難調整本部に連絡。空の異常事態は当時この救難調整本部から警察庁、海上保安庁、防衛庁に伝えられ共同で対策にあたることになっていた。

機長たちはすぐに衝撃音の原因を探り、まずギアと呼ばれる車輪の異常を疑った。が、5本のギアは全て上がっていてドアも閉まっており異常はない。衝撃音の原因は全くわからなかった。

副操縦士は右旋回のため操縦桿を右に切っていたが、機体はその操作以上に大きく右に傾き始めた。副操縦士は操縦桿を逆に切るが機体が戻らない。その理由は安定した飛行に最も大事な垂直尾翼のおよそ6割が吹き飛んでいたことだった。

さらに油圧であるハイドロプレッシャーが落ちていた。123便は操縦桿などの操作は油の圧力により遠隔でコントロールできる仕組みになっていた。しかし123便は垂直尾翼と共に油圧配管が吹き飛び、油が漏れ出ていたのだ。それにより機体は思った通りのコントロールができず、わずかに残った油によって傾きは戻った。

123便の油圧は4系統あり、もし1つが壊れても他で補いながら不時着できるよう設計されていた。が、123便は4系統全ての油圧が使えなくなっていた。 全ての油圧系統が使えないことは想定されていないという、パイロットにとって前例のない状況だった。

客室は煙が消え、落ち着きを取り戻しつつあったが突如激しい横揺れに見舞われる。これはダッチロールと呼ばれる現象で、機体の傾きがブランコのように交互に振れ機首も左右に動いた。このダッチロールは通常の飛行でも気流の乱れなどで起こることがあるが、自動的にそれを制御する装置があり旅客機では現象として現れない。万が一、自動制御できないとしても傾きの逆に操縦桿を操作し、機首の振れに対しては垂直尾翼のラダーを動かせば揺れは収まる。

だが123便は垂直尾翼の大部分が吹き飛び、加えて油圧を失ってしまった。そしてダッチロールを制御する術がなかった。

さらに、垂直尾翼を失ってから123便は、高度7000m付近で上昇と降下を繰り返している。 これはフゴイド運動というものだった。123便はエンジンに異常はなかったため、機長らは高度を下げるため、出力を落とすことができた。 飛行機が降下していくと、重力の影響で滑り台を滑るように徐々に速度が増してゆく。 速度が増すと飛行機は浮こうとする揚力が増し、それにより機首が上がり勝手に上昇してしまう。が、エンジンの出力は下げているのでやがて速度が落ちて機首が下がり、降下に転じる。そして、また滑り台を滑るように再び速度が増していき再び揚力で浮き上がる。これを繰り返すのだ。本来操縦桿を前後に動かすことで機首の上げ下げを行っているため、フゴイド運動が現れることはないが油圧を無くし機首の操作ができない。

そのころ管制官は「操縦不能」という機長からの聞いたことのない言葉を受けていた。激しく揺さぶられる客席では正勝さんは妻・真知子さんにメッセージを書き残していた。

衝撃音から7分、午後6時31分頃。機体は駿河湾を越えたところだった。管制官は名古屋の着陸を提案したが機長は羽田を要望。機体は右へ旋回し北へ向かい始めた。だが、これはおそらくパイロットがコントロールしたわけではなく、レコーダーのデータでは4つのエンジンの出力を見てみるとなぜか最も左のエンジン出力だけ少し高い。左が高ければ飛行機は右に旋回する。ダッチロールは激しさを増し、傾きは最大40度に達する。

さらに123便は、フゴイド運動によって高度およそ7000m付近から降下できずにいた。そこは酸素が薄いため客室の酸素マスクの酸素量に限界が来ていた。だが、コックピットの乗務員は最後まで酸素マスクをつけなかったと考えられた。事故調査報告書によると、酸素マスクをつけなかったことで低酸素症の症状が現れ、判断力や操作能力が低下していたと推定している。酸素マスクをつけなかった理由は明確にはわからないが操縦不能の原因追求と、飛行姿勢の安定のため操作に専念していたからではないかと考えられた。

衝撃音から10分以上が経過し、123便はすぐに高度を下げなければならない状況となっていた。しかしフゴイド運動によって高度を下げることができない。そこで、航空機関士が「ギアダウンしたらどうですか?」と提案をする。

ギアダウンとは車輪を下ろし、その分の風の抵抗を受けることで降下時の速度を抑え、安定して降下しようというもの。

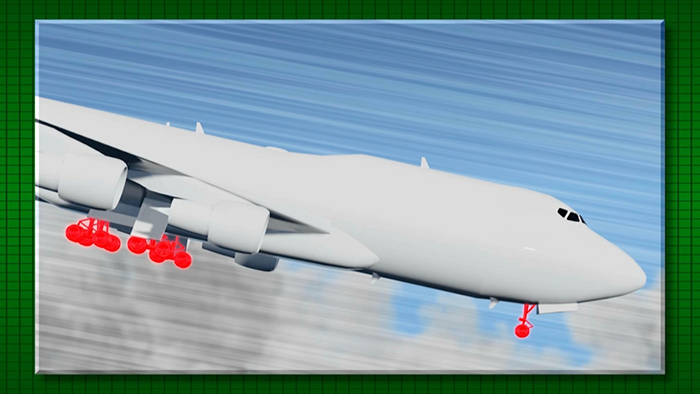

しかしギアの出し入れも油圧でコントロールされている。そこでオルタネート(代替装置)を提案。電動でロックを外し車輪自体の重みで出すことで、一度出したら油圧がないため元には戻らない。バランスを崩したら墜落するかもしれないが、それでもやれることをやるしかなかった。

そしてギアダウンを実行。すると安定して降下をはじめた。車輪を下ろしたことが功を奏したと考えられる。しかし、降下の方が神経を使うため管制とやり取りする余裕はなかった。そのころ、米軍横田基地から無線が入り、横田基地は緊急着陸の受け入れ態勢を整えていた。このまま、まっすぐ行けば横田基地だが機体は左へ旋回。横田基地からも羽田空港からも遠ざかっていく。その原因を、フライトデータから読み取ることはできなかった。これまで主に右旋回していた123便は風の影響なのか、結果として左に曲がり横田基地からも羽田空港からも遠ざかっていった。

機体をコントロールする術はなく、123便は降下しながら、機首を御巣鷹方面へと向けた。そして高度を下げていた機体は、およそ3000mに到達。そこは2000m級の山々がそびえ立つ山岳地帯だった。迫り来る山に、スピードを出して機首をあげるしかなかった。山から離脱するためエンジン全開にし機体は一瞬にしておよそ2500mまで上昇した。しかし急上昇によって機体が不安定になりまたしても激しいフゴイド運動とダッチロールが発生。姿勢の安定性が失われて失速し急降下する。そして山肌まで数百mのところでギリギリで機首を上げ上昇に転じた。しかし今度は速度が落ち始めていた。速度が落ちて機首が下がれば、再び降下に転じる。

このときクルーたちは対処法を掴みつつあった。エンジン出力で機首を操作する方法だった。この操縦法は、墜落後の事故調査による研究でわかったがこの状況での最適の操縦法だった。また、フラップという速度が遅い状況でも揚力を生む装置を出せば上昇によって、速度が低下しても高度を保つことができるかもしれないと考えた。

しかし、ここでバランスを崩せば墜落する。そしてフラップを出すと飛行機は低速でフワフワと浮くように飛び始めた。クルーはフラップとエンジン出力の微調整だけで尾翼を失った123便をコントロールできていたのだ。原因がわからない状況でありながら、まさに奇跡に近い操縦だったのだ。

ここで羽田の管制所とコンタクト。地上でも不時着の態勢を整えていた。このまま山を越えれば希望が見えるというところだった。しかし、このとき電動でゆっくり降りていた左のフラップがとんでもない速度で降り出した。すると左にだけ大きな揚力が生まれ機体は一気に右に傾いた。一旦フラップを戻すしかなくなり、傾きは80度に達し失速。速度およそ63kmで一気に急降下を始めた。機長はエンジン全開で機首を上げ、ギリギリで機首を上げ始めた。しかし日が落ちた直後、群馬県、のちに御巣鷹と名付けられた山の尾根に墜落した。

すぐにおよそ200人の部隊が地元住人の協力を得て前後5方向から囲む形で捜索を行った。しかし機体は見つからなかった。

当時は、GPSなどない時代。ヘリや飛行機の位置の特定には、基地局にあるTACANという無線から電波を飛ばしヘリなどが受信することで距離と方位から現在地の座標を割り出していた。だが、TACANの位置情報には誤差があった。最も早く炎を確認した米軍輸送機が報告した座標の誤差はおよそ3km。航空自衛隊の偵察用戦闘機の報告の誤差はおよそ6km。 そして午前1時の航空自衛隊ヘリコプターからの報告の誤差はおよそ2km。これが最も近づいた報告だったが現場は標高2000m級の山々がそびえ立つ山岳地帯のため険しい山に阻まれ、地上から炎は確認できない。上空からはどれがどの山か全くわからなかった。

翌朝5時ごろ、日の出と共にようやく正確な位置が上空から伝えられた。そこは群馬県三国山北西約2kmの地点だった。取材にあたっていた日本テレビの記者陣は急いで群馬県側に向かった。墜落現場捜索のために集まった自衛隊や地元消防団に話を聞くがその辺りは地元の人でもほぼ立ち入ったことがないという。午前6時過ぎ、自衛隊を先頭に道なき山へ進んだ。歩き続けること4時間。足元に飛行機の残骸が散乱。人の体の一部が木にひっかかった光景が飛び込んできた。生存者は4人。10代の少女、20代の女性、そして30代の女性とその娘。

一方、大阪府箕面市の真知子さんの自宅では長男が現場へと向かうと名乗り、親戚と共に伊丹空港から群馬県の墜落現場に向かうことになった。

搭乗者の家族たちは群馬県藤岡市の体育館に到着した。乗客524人の家族の数は3000人を超えたと言われる。最初に行われたのは警察からの事情聴取。正勝さんの長男は父親の特徴を伝えた。

翌日、山からは乗客の遺体が運び出されていった。事故から3日後、正勝さんの名前が呼ばれた。正勝さんの身元は長男が伝えた体の特徴や写真でわかった。被害者の中では損壊が非常に少なかったという。

同じ日、9歳の少年・美谷島健君の両親、邦子さんと善昭さんは遺族として最も早く御巣鷹の尾根に立っていた。健君は「ちびっ子VIP」という日本航空の職員が大阪まで付き添うサービスを利用して一人旅に出た。大阪の親戚の家へ向かう、プールで25mを泳ぎ切ったご褒美だった。

なぜ123便は突如、尾翼と油圧を失ったのか?事故から2年後、当時の運輸省が管轄する事故調査委員会は事故調査報告書を発表した。

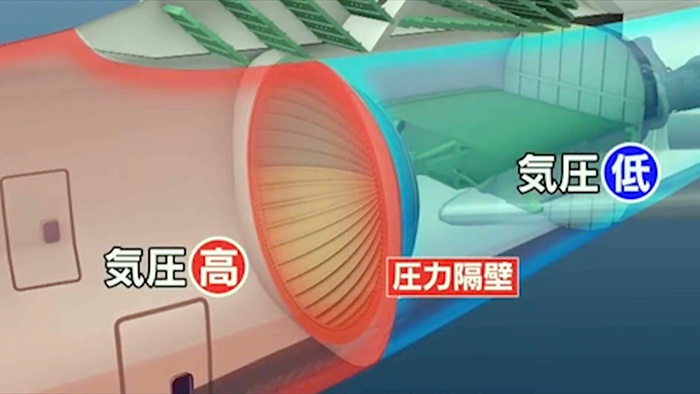

そこで原因と推定されたのは、後部の圧力隔壁に空中で穴が開いたことだった。

飛行機は主に高度10000m程度を飛んでいて、そこは気圧が低く、空気も薄いため長時間いると酸欠になり気を失うが、飛行機内の空気は、地上の状態に近くするため圧縮されている。その圧縮空気が外に漏れないように壁があり、それを圧力隔壁と呼ぶ。これになぜか空中で穴が開き、機内の圧縮された空気が一気に噴き出たことで垂直尾翼を破壊したと考えられた。さらに、後部に集中していた油圧ポンプ4系統すべてを吹き飛ばしたと思われた。

では、なぜ圧力隔壁は壊れたのか?そのきっかけは事故の7年前に遡る。

大阪伊丹空港で、後の123便は着陸のとき機首を上げすぎて機体後部を滑走路にこする“しりもち事故”を起こしていた。この事故で死者は出なかったものの後部圧力隔壁の下半分が壊れていた。その修理を担当したのは飛行機を開発したアメリカ・ボーイング社の作業員40人程。行ったのは壊れた下半分の隔壁を取り換え上半分とつなぎ合わせるというもの。指示書には上下の隔壁を繋ぐよう書かれていた。しかし実際に行われた修理は継ぎ板が切れていた。それでは当然補強強度が落ちる。明らかな修理ミスだった。

そして7年間の金属疲労によって圧力隔壁のつなぎ目から亀裂が入り一気に破壊されたとされる。そしてそのミスを日本航空側も点検で発見することができなかった。遺族たちは8・12連絡会という組織を作り事故から8か月後、日本航空、ボーイング社、運輸省の幹部らを業務上過失致死傷罪で刑事告訴。 その後書類送検されたが結果は嫌疑不十分のため不起訴だった。

不起訴になった最大の理由はボーイング社からの事情聴取ができなかったことにあった。アメリカの場合、航空機事故などが起きると、再発防止のため摘発より司法取引をして真実を明らかにするのが一般的なため、その制度のない日本では難しかったという。日本航空の整備・点検に関しては、疲労亀裂の発見は当時は困難だったとした。その後ボーイング社は「しりもち事故の修理ミスに対しては賠償義務を認める」とし、日本航空も責任を認め共に遺族に賠償金を支払った。

遺族は、事故が起こったその年の12月に8・12連絡会という組織を立ち上げた。会の目的は、遺族同士が支え合うこと。そして、事故の風化を防ぎ空の安全を守ること。8・12連絡会が発行する会報誌「おすたか」は現在100号を超える。

日本航空は安全啓発センターを作り、事故機体の残骸などを展示。事故の教訓を生かし、整備・点検を強化して安全運航に努めている。日本航空グループの社員は、この安全センターと御巣鷹の尾根で研修を行い空の安全への意識を高めているという。

現在も8・12連絡会の事務局長を務めているのが当時9歳の息子・健君を失った邦子さん。邦子さんは今も全国各地で空の安全と命の大切さを呼び掛ける講演活動をしている。

正勝さんの自宅では事故の年の秋、柿の木に実がなっていた。事故の5年前、正勝さんが植えた柿の木だと真知子さんは話す。真知子さんはこの出来事をモチーフにした「パパの柿の木」という絵本を出版。

さらに、子どもたちに読み聞かせを行い、何気ない日常と命の大切さを訴えている。

命を奪われた520人にはそれぞれにこの事故を忘れられない家族や友人、恋人がいた。1984年、当時19歳の角田博且さんは入門2年目の力士。しこ名は琴天旭。

17歳の時、相撲部屋にスカウトされた博且さん。博且さんには恋人がおり、博且さんが大阪場所に来ていた時に2人は出会った。恋人は、不動産会社の社長であり部屋の関西支部後援会長の一人娘だった。若い力士が軽々しく会話できる相手ではなかったが彼女の方から話しかけ、電話番号を博且さんに渡しそれがきっかけで頻繁に連絡が来るようになり、交際が始まった。

付き合い始めて9ヶ月。彼女の応援もあってか博且さんは三段目に昇格した。ある日帰り際に彼女が「はよ結婚したいな」と呟くが、力士は十両に上がるまで給料がもらえないため軽々しく結婚を口にできなかった。こうして1年4ヶ月が過ぎようとしていた。

そして事故当日。6時間ほど前、彼女は昨日まで家族で海外旅行に行っていて、この日兵庫の実家に帰るという。相撲部屋もお盆休みになるため、2日後に彼女の実家に遊びに行く予定だった。「大阪着いたら連絡するな」という彼女の言葉。これが彼女の最後の姿となった。

事故から12日後。博且さんが目にしたのは、最後に見た紺のワンピースと白いベルト姿の彼女の遺体だった。博且さんのもとには、亡くなった彼女の親友から1通の郵便が届く。手紙と一緒に同封されていたのは、彼女が大切にしていたというファイル。それは彼の活躍を丁寧に収めたスクラップブックだ。そこには日々の取組の勝敗や取組ごとに彼女のメッセージが書かれていた。また、彼女のアルバムも合わせて送ってくれていた。

彼女を失ってからの博且さんは4場所連続負け越し、さらに怪我による途中休場で番付は、序二段に落ちてしまう。そんな中事故から1年後、博且さんは御巣鷹の尾根に向かった。わずか20歳で夢も未来も失った彼女に初めて命ある自分に何ができるか考えると、それは相撲だった。慰霊登山の1ヶ月後、全勝で序二段優勝。初めての優勝だった。その後、心機一転名前を琴旭基と変え三段目でも優勝。

こうして博且さんは相撲人生を走り抜けたが、左膝靱帯の故障で引退を決意する時がきた。最高位は幕下。彼女と夢見た関取にはあと一歩及ばなかった。

引退した博且さんは髷を落とさなかった。なぜなら彼女と繋がっている気がしたからだ。1998年、引退した博且さんは33歳で東京を離れ大阪へ。

そこでちゃんこ店を開店。ちょんまげを結ったままで、住んだこともない大阪に店を出したのは、彼女の墓が実家のあった関西にあり、その彼女の側にいたかったから。

しかし大阪の生活が5年経った時、突然意識がなくなり倒れ込んだ。脳出血を起こしていたのだ。意識が戻ったのは2週間後。右手足の麻痺と失語症になっていた。手術の際にはちょんまげが切られていた。彼は「ちょんまげの代わりに彼女が命を助けてくれたのかもしれない」と前に進めと言われているような気がしたという。

そして倒れてから一度も登ることができなかった御巣鷹の尾根に向かった。その後も博且さんは彼女に会うため山に登り続けた。

事故から30年後。彼は、彼女に結婚の報告をすることとなった。博且さんが結婚した女性・美保さんと2人で御巣鷹の尾根に登り、彼女に結婚を報告した。麻痺の残る博且さんを今は、妻・美保さんが支えている。体が続く限り、山に登り続けるという。